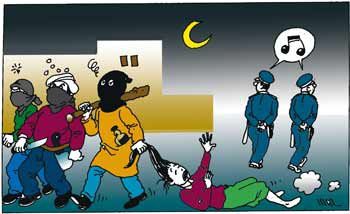

Sud algérien - Elles sont attaquées de nuit par des jeunes

encagoulés : Chasse aux femmes vivant seules à Hassi Messaoud

![femme-algerienne.jpg]()

Parce que justice n’a pas été rendue aux victimes des violences d’El

Haïcha, à Hassi Messaoud, en juillet 2001, des dizaines d’autres femmes vivent, non loin des mêmes lieux, un véritable cauchemar. Depuis quelques semaines, chaque soir elles subissent le pire.

Constitués en bandes organisées, des jeunes hommes encagoulés munis de sabres, couteaux haches et bâtons fracassent les portes et investissent leurs maisons. Ni les cris, ni les pleurs des

enfants, ni les supplications des vieux ne font reculer les assaillants dans leur sale besogne. Battues, menacées de mort, les victimes sont délestées de leurs bijoux, argent, téléphones

portables et de tout objet ou équipement électroménager de valeur.

Depuis deux semaines, chaque soir, le scénario de l’horreur se répète,

face à l’impuissance ou l’inertie des services de police, alors qu’un commissariat se trouve à quelques centaines de mètres de ce quartier situé dans la ville pétrolière censée être la plus

surveillée du pays. Les maisons ne sont pas choisies au hasard. Elles sont repérées dans la journée, puis mises à sac la nuit. La plupart sont habitées par des femmes originaires du nord, qui

vivent loin de leurs familles. Rares sont celles qui déposent plainte, car les plus téméraires ont payé cher leur acte. Elles ont fini par abandonner leur domicile, errant d’un quartier à un

autre à la recherche d’un lieu plus sûr. Rencontrées sur place, les témoignages de certaines d’entre elles font froid dans le dos et font craindre le pire. Terrorisées, les victimes ont toutes

refusé de révéler leur identité. « C’est la misère qui nous a fait faire des centaines de kilomètres à la recherche d’un emploi pour nourrir nos familles.

Nous ne voulons pas perdre le pain de nos enfants. Nous voulons juste

gagner notre vie avec dignité et dans la sécurité. Nous sommes des citoyennes au même titre que les autres,et nous avons droit d’aller n’importe où pour travailler », déclare Souad, âgée

d’une trentaine d’années. Lorsque nous lui avons rendu visite, dans sa maison du quartier des 36 logements, elle a mis du temps à nous ouvrir la porte. Elle venait de rentrer chez elle après

avoir fait le tour des maisons de ses copines, sur le boulevard, au cœur même de la ville. Notre identité déclinée, elle exprime son « grand soulagement ». Cela fait plus d’une semaine

que sa sœur et elle vivent un « vrai cauchemar ». Une bande de cinq à six jeunes enturbannés ont fait irruption chez elles au milieu de la nuit de mercredi à jeudi. « On nous avait

déjà parlé de femmes ayant été agressées dans leur maison, mais je n’y ai pas cru. Je n’aurais pas pensé qu’un jour je serais une des victimes », raconte Souad, l’aînée d’une famille de

trois filles et un garçon. Cela fait dix ans qu’elle travaille à Hassi Messaoud. Sa sœur cadette, avec laquelle elle partage le logement en parpaing constitué d’une pièce-cuisine, semble très

fatiguée. Elle vient de subir une opération chirurgicale. En cette nuit de jeudi, les deux filles, leur jeune frère et leur mère venus leur rendre visite de très loin, ignoraient que le pire les

attendait. Tous dormaient profondément lorsqu’ils ont brusquement été réveillés par de violents coups donnés à la porte d’entrée métallique. Avant même que Souad ait le temps de se mettre debout,

déjà trois hommes encagoulés, surgissaient dans la pièce. « Lorsque je me suis réveillée, j’ai vu le viseur d’un téléphone portable se fixer sur mon visage. J’étais terrorisée. Ma sœur

criait et ma mère suppliait les assaillants de ne pas nous toucher. L’un d’eux m’a bloquée contre le mur en m’enfonçant un tournevis dans le ventre. Il m’a enlevé ma chaîne en or, mes bagues et

mes boucles d’oreilles. Ils avaient tous un accent du sud-ouest. Il m’a interdit de crier et j’étais comme paralysée, jusqu’au moment où il a commencé à relever ma jupe. Je le suppliais, mais il

était comme drogué. Il puait l’alcool, tout comme ceux qui étaient avec lui. Ma sœur malade n’arrivait pas à se lever, ils lui ont demandé son téléphone portable, alors que ma mère a été délestée

de sa bague en or avec violence. Son agresseur l’a obligée à l’enlever en maintenant le couteau collé à sa main, laissant une bonne entaille. Nous avons crié de toutes nos forces et l’un d’eux,

dans sa fuite, a laissé tomber la serviette qui recouvrait son visage. Un visage que je garderais en mémoire toute ma vie. Les cinq ont pris la fuite lorsque les voisins ont ouvert leurs portes

en entendant nos cris », témoigne Souad. Elle dénude son abdomen pour nous montrer la cicatrice, longue de quelques centimètres, laissée par le tournevis.

Elle raconte que les voisins disent tous n’avoir reconnu aucun des

agresseurs, mais elle sait, au fond d’elle-même, qu’ils ne peuvent être étrangers au quartier. Toute la famille a couru vers le commissariat, mais ses portes étaient fermées. « Nous avons

frappé à la porte et un policier nous a orientés vers la sûreté de daïra. J’ai

commencé à hurler. Là, il m’a ouvert la porte et m’a fait entrer pour m’entendre et faire un procès-verbal. Une photo de ma blessure a été également prise, mais ce n’est que le lendemain que les

policiers sont venus à la maison pour constater le vol. Lorsque je lui ai dit qu’ils nous ont volé tous nos biens, l’équivalent de plus de 100 000 DA entre bijoux et téléphones portables »,

l’officier m’a déclaré : « Estimez-vous heureuse. La femme qu’ils ont volée il y a quelques jours est à l’hôpital. Ils l’ont violée à cinq, la laissant dans un état de choc ».

« Il nous a fait comprendre qu’il ne pouvait rien faire », révèle la sœur de Souad. Les policiers lui demandent de ne pas suspendre sa ligne téléphonique dans l’espoir de localiser les

voleurs et de les arrêter. Mais ces derniers, encouragés par l’’impunité qui règne dans cette ville, utilisent sa puce pour appeler d’autres victimes. Durant des jours, ils les menacent de mort

et profèrent des obscénités à leurs contacts dont les numéros ont été récupérés de la mémoire de la puce.

« Ici, les policiers ne protègent

pas les femmes »

Souad ne peut plus supporter la situation. Au bout de cinq jours, elle

décide de suspendre sa ligne et de quitter, elle et sa famille, la maison. Sa mère est repartie terrorisée chez elle, alors que les deux femmes se sont installées chez une amie, jusqu’à il y a

deux jours. Elles nous montrent un couteau de boucherie qu’elles ont acheté pour se défendre. « Ici, la police est absente et nos plaintes sont toujours restées sans suite », dit-elle.

Selon elle, le lendemain de l’attaque, au commissariat « de nombreuses femmes sont venues se plaindre. Elles ont toutes subi le même sort que nous. Elles ont été volées, tabassées et

humiliées par le même groupe de voyous. Plusieurs d’entre elles étaient blessées. Et c’est là que j’ai entendu parler de cette fille de Saïda retrouvée assassinée il y a quelques mois. Une autre

avait été retrouvée tuée, dans sa maison, il y a trois ans. Mais les auteurs de ces crimes n’ont jamais été arrêtés.

Le nombre de plaintes de femmes agressées sont les plus importantes au

niveau des commissariats, et ce sont les policiers qui nous ont confirmé cette vérité », dit-elle. Parmi elles Hadda, la trentaine passée. Elle aussi a résidé dans le quartier des

36 logements. Elle aussi est devenue une sans domicile fixe depuis cette nuit

terrifiante de jeudi à vendredi. C’était presqu’au lever du jour. Elle dormait, avec sa fille et son petit garçon, lorsqu’elle a été réveillée par le bruit assourdissant de coups de pieds donnés

à la porte d’entrée. C’était la troisième tentative d’attaque. La nuit d’avant, ce sont les cadenas de la première porte qui ont été cassés, mais les agresseurs se sont enfuis en entendant les

voisins sortir dans la rue. Hadda a renforcé les serrures et décidé d’aller passer la nuit ailleurs. Fort heureusement pour elle, puisque les assaillants reviennent à la charge en son absence.

Ils escaladent le mur et pénètrent dans la cour de la maison. Ils cassent les cadenas de la deuxième porte et mettent la maison à sac. Ils prennent tout ce qui a de valeur. Hadda revient dans la

journée du jeudi, remet d’autres serrures et décide de ne pas laisser sa maison vide, pensant que les auteurs avaient pris ce qu’ils cherchaient. Pour son malheur, cette nuit-là, ils sont encore

plus nombreux. Elle est leur cinquième victime dans le quartier. La voisine de Hadda a vécu les pires moments. Après avoir arraché la porte, les voyous ont investi les lieux qu’ils ont laissés en

ruines. La voisine, terriblement affectée, brûlée à la main et à la jambe, a fini par abandonner son gîte. Le lendemain matin, lorsque Hadda est revenue, elle a trouvé la maison vide, les

affaires personnelles de son amie jonchant le sol. Elle a fermée les portes et décidé de s’enfermer chez elle.

A la nuit tombée, les criminels reviennent sur les lieux. « Après

plusieurs coups, la porte a cédé. Ils puaient l’alcool et certains n’arrivaient même pas à parler. L’un d’eux, armé d’un couteau, m’a braquée contre le mur et a exigé que je lui donne ma chaîne

en or. Un deuxième est arrivé. J’étais comme paralysée. Ils me tiraient par les bras pour me faire sortir dehors. Je me suis agrippée au mur en les suppliant de m’épargner. J’étais prête à leur

donner tout ce que j’avais comme économies et bijoux, pourvu qu’ils ne me salissent pas. Ce n’étaient pas des voleurs mais des terroristes. » « J’ai été au commissariat du quartier et

là j’ai trouvé de nombreuses femmes venues, elles aussi, se plaindre d’agressions. Certaines, blessées, étaient dans un état lamentable. Les policiers ne faisaient que prendre nos témoignages. Je

leur ai demandé pourquoi ils n’arrêtaient pas les auteurs. Vous savez quelle a été la réponse de l’officier ? ’’Savez-vous qui sont ces jeunes ? Qui vous dit que moi, le policier, je ne suis pas avec eux ? Le matin, je mets ma

tenue pour aller travailler et le soir je mets un turban autour de mon visage et j’agresse les femmes qui résident seules’’. Ces phrases m’ont choquée. J’ai compris que je n’avais rien à faire au

commissariat. Je suis sortie et j’ai appelé mon cousin. Il est venu le lendemain. Il est avec moi, en attendant que je trouve une autre location ailleurs. » « Je travaille pour faire

vivre mes enfants. Si j’avais trouvé un emploi dans ma wilaya, je ne me serais jamais exilée. Pensez-vous que c’est facile de vivre loin de sa famille ? Pourquoi une femme qui travaille

dérange-t-elle ? A Hassi Messaoud, les policiers ne protègent pas les

femmes. Leurs préoccupations sont ailleurs ».

Des interrogations qui reviennent dans la bouche des nombreuses autres

victimes rencontrées, comme Fatma, par exemple, dont le visage laisse transparaître une fatigue intense due à des nuits sans sommeil. Cette jeune femme de 27 ans, orpheline de père, travaille pour nourrir ses sept frères et sœurs dont elle est l’aînée.

« Je suis native d’un village réduit en cendres durant le terrorisme. Etant

l’aînée, je n’ai jamais été à l’école. La mort de mon père a été un désastre pour la famille, parce qu’aucun d’entre nous n’avait un niveau ou une qualification pour décrocher un emploi. Ma mère

est femme de ménage à la commune, et moi je fais la même chose ici, à Hassi Messaoud. Sauf qu’ici, les sociétés étrangères paient mieux leurs employés. Avec deux salaires, nous arrivons à assurer la scolarité de mes deux frères et deux sœurs

et à avoir une vie plus ou moins décente. Cela fait cinq ans que je suis à Hassi Messaoud. Je partage mes deux pièces avec une autre femme, mère de famille. Jamais je n’aurais pensé qu’un jour je

vivrais un tel cauchemar », lance-t-elle d’une voix entrecoupée de pleurs. En cette nuit de jeudi, elle dormait profondément.

Elle avait entendu parler des attaques nocturnes contre les femmes qui

résident seules, mais elle pensait qu’elle ne serait jamais parmi les victimes, parce qu’elle était appréciée et respectée au quartier des 40 logements. « Pour moi, c’était le choc. Au deuxième coup de pied, la porte d’entrée a cédé.

Ils étaient cinq ou six, encagoulés et armés de couteaux, de sabres, de haches de boucherie et de barres métalliques. J’étais comme tétanisée. Les cris de ma colocataire ne les ont même pas

dérangés. Ils étaient comme sous l’effet de la drogue. Ils m’ont délestée d’une bague que je portais et qui n’était même pas en or, puis de mon téléphone portable et de quelques objets, comme la

cafetière électrique, le démo, une petite chaîne hifi, etc. J’avais très mal au bras parce que l’un deux me l’avait mis derrière le dos, en pointant ce dernier avec un couteau. J’ai essayé de me

débattre, un autre, armé d’un sabre, m’a lancé : ’’Tu bouge tu meurs, sale

p…’’ J’ai maudit le jour où je suis venue au monde. Je ne suis pas une prostituée. Je suis une femme sans ressources qui aide sa famille à vivre dans la dignité. Mon père m’a donné une éducation

qui m’a permis de ne jamais quémander le pain, mais d’aller le gagner à la sueur de mon front », raconte Fatma, avant d’être interrompue par les sanglots. Fatma dévoile son dos pour montrer

une entaille de quelques centimètres, puis son bras et son sein marqués d’ecchymoses. « Qu’ai-je fais pour mériter cette torture ? La police ne nous protège pas. Lorsque j’ai été me

plaindre au commissariat, au début, les policiers ne voulaient même pas prendre ma déposition. J’ai commencé à crier et c’est là que l’un d’eux a fini par me lancer une phrase

assassine : ’’Que voulez-vous que l’on fasse ? Vous n’avez qu’à aller

ailleurs ! Retournez chez vous par exemple, vous serez plus en sécurité.

Ici, c’est dangereux pour des femmes comme vous !’’ Est-ce des propos à

tenir à des victimes de violences qui viennent se plaindre ? N’avons-nous pas droit à la sécurité comme tous les autres citoyens ? Regardez ce que j’ai acheté aujourd’hui : une

bombe lacrymogène pour me défendre. J’ai déjà un couteau et si je trouve une arme, je suis prête à l’acheter pour défendre mon honneur et ma dignité. A Hassi Messaoud, l’Etat ne me protège

pas », crie Fatma.

« Rentrez chez vous, ici c’est

dangereux pour les femmes »

La sensation d’avoir été humiliée à deux reprises, d’abord par ses

agresseurs puis par les policiers, la tétanise. Elle ne dort plus, change souvent son itinéraire pour aller au travail parce qu’elle sent qu’elle est suivie partout. Elle a pu voir le visage d’un

des agresseurs et elle se sent en danger. Ses amies sont à ses côtés. Elles viennent lui proposer de déménager vers un F2 trouvé au centre-ville, dont le loyer, 25 000 DA, sera partagé à cinq. Fatma, les larmes aux yeux, a du mal à accepter d’abandonner une

maison dont le propriétaire a déjà pris six mois d’avance à compter de 5000 DA,

elle dont le salaire est compté au dinar près pour financer les dépenses de la scolarisation de ses frères et sœurs. Durant deux nuits de suite, les deux quartiers ciblés par les attaques ont

renoué avec le calme. Nos va-et-vient entre les ruelles non éclairées ont suscité la suspicion chez les groupes de jeunes adossés aux murs à chaque coin de rue. Ce sont peut-être des agresseurs

qui attendent le moment propice. Notre présence, en véhicule banalisé, les a peut être freinés. La rumeur sur notre passage a déjà fait le tour. Saïda, Nadia, Salima, Amriya, Soumeya et de

nombreuses autres femmes nous demandent de partir de peur de subir des représailles.

Elles en sont à leur deuxième tragédie après celle vécue à El Haïcha,

qui porte bien son nom. El Haïcha, « la bête », est situé à quelques encablures des cités des 36 et 40 logements où, en juillet 2001, plusieurs dizaines de femmes ont été torturées,

lapidées, violées, enterrées vivantes par une horde de jeunes chauffés à blanc par l’imam, en plein milieu de la nuit. Blessées physiquement et touchées dans leur dignité, les victimes n’ont, à

ce jour, pas obtenu leur droit à la justice. De nombreux agresseurs vivent tranquillement chez eux, protégés par les leurs, souvent des notables aux traditions très conservatrices qui n’acceptent

pas que des femmes habitent seules au milieu des leurs ou qu’elles « arrachent le travail des hommes ». Les assauts répétés contre leurs maisons sont pour eux « une expédition

d’épuration » que même les services de sécurité ne peuvent empêcher. Une réalité qui se confirme sur le terrain. Depuis près d’un mois, les femmes des quartiers des 36 et

40 Logements vivent l’enfer. L’inertie des services de police fait craindre le

pire en ces lieux livrés à des bandes organisées de délinquants aux visages masqués. A ce rythme, si les pouvoirs publics n’interviennent pas, un autre drame beaucoup plus grave que celui d’El

Haïcha pourrait avoir lieu. Et là, l’entière responsabilité incombera aux autorités dont la mission principale est d’assurer la sécurité des biens et des personnes, des citoyens et citoyennes

algériens, et non pas uniquement celle des étrangers, très nombreux dans cette région du pays.

Source El Watan Salima Tlemçani

Le Pèlerin